開発・学習段階とは

生成AIと著作権の関係には、主に「開発・学習段階」、「生成・利用段階」の2つの段階があり、その段階ごとに検討することが必要とされています。本コラムでは、「開発・学習段階」について、文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AIと著作権に関する考え方について」を元に詳しく見ていきます。

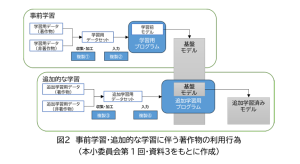

開発・学習段階においては、AI作成のための学習や、生成AIを用いたソフトウェアやサービス開発に伴って、次のような場面で著作物の利用行為が生じることが想定されています。

・AI学習用データセット構築のための学習データの収集・加工(図2・複製①・③)

・基盤モデル作成に向けた事前学習(図2・複製②)

・既存の学習済みモデルに対する追加的な学習(図2・複製④)

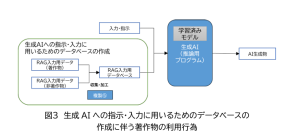

・検索拡張生成(RAG)等において、生成AIへの指示・入力に用いるためのデータベースの作成(図3・複製⑤)

(文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」令和6年3月15日、18頁より引用)

(文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」令和6年3月15日、19頁より引用)

これらの場面におけるそれぞれの利用行為について法第30条の4の適用の有無が、開発・学習段階における著作権法との関係の検討になります。

著作権法第30条の4

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

本条において、著作物は、技術の開発等のための試験の用に供する場合、情報解析の用に供する場合、人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の家庭における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において利用することができるとされています。

「享受」について:著作物の試聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為をいいます。例えば、文章の著作物なら、閲読すること、プログラムの著作物なら、実行すること、音楽・映画の著作物なら、鑑賞することが「享受」といえる行為の例としてあげられています。著作権者は自らの著作物を他人に利用されることを制限する権利を持っていることになります。

そのため、AI学習の場合も、情報解析(法第30条の4第2号)として、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当すると考えられます。

利用行為に享受が併存する場合

1つの利用行為には複数の目的が併存する場合があり得ますが、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」と規定されているところから、複数の目的の内に1つでも「享受」の目的が含まれていれば、同条の要件を欠くこととなるため、ある利用行為が情報解析の用に供する場合等の非享受目的で行われる場合であっても、併存して享受目的があると評価される場合には、同条は適用されないことになります。

享受目的が併存すると評価される場合について、具体的な例としては、AI開発事業者又はAIサービス提供事業者が、AI学習に際して、意図的に学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的としたいわゆる「過学習」(overfitting)を行うために著作物の複製等を行う場合が想定されています。

最近では、特定のクリエイターの作品(著作物)のみを学習データとして追加的な学習データとして追加的な学習を行うことで、当該作品群の影響を強く受けた生成物を生成することを可能とする行為が行われており、クリエイターの「作風」を簡単に模倣できてしまう点に対しての懸念が示されています。

クリエイターの「作風」自体はアイデアにとどまるものと考えられており、「作風」が共通することについては著作権侵害とならないと考えられますが、意図的に、当該創作的表現の全部又は一部を生成AIによって出力させることを目的とした追加的な学習を行うために、当該クリエイターの作品群の複製等を行うような場合は、享受目的が併存すると考えられています。

この点について、生成・利用段階においては、表現のレベルにおいて、当該生成物に当該作品群の創作的表現が直接感得できる場合には、当該生成物の生成及び利用が著作権侵害に当たり得ると考えられています。

開発・学習段階においては、享受目的の有無について、開発・学習段階における利用行為の時点でどのような目的を有していたかが評価されるため、生成・利用段階において、AIが学習した著作物と創作的表現が共通した生成物が生成される事例から直ちにこの事実をもって開発・学習段階における享受目的の存在を推認することまではできず、法第30条の4の適用の否定ができるとは限らないとされています。

同条は、生成AIに限らず、技術革新に伴う著作物の新たな利用態様に柔軟に対応できる権利制限規定として設けられたものであり、生成AI以外のAIを開発する学習のための著作物の利用、技術開発・実用化試験のための著作物の利用等も権利制限の対象としています。

権利制限規定について:他人の著作物を利用したい場合、権利者からの利用許諾を得るのが原則ですが、一方で、私的使用のための複製(法第30条第1項)、引用(法第32条)、学校その他の教育機関における複製等(法第35条)、非営利・無料・無報酬での上演等(法第38条)等に該当する場合は、権利制限規定が設けられているため、権利者から許諾を得ずに著作物を利用しても著作権侵害とはなりません。

弊所では、著作権についてのご相談やご依頼もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

参考

文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」令和6年3月15日